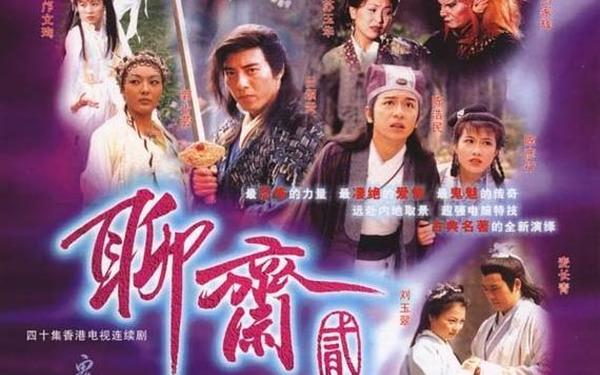

二港版普通话版、港版聊斋第二部

上世纪90年代,香港影视人将《聊斋志异》搬上荧屏的创举,在二港版普通话版与港版聊斋第二部中达到艺术高峰。这两部作品以奇幻为衣、人性为核,既保留原著的古典韵味,又注入港式影视特有的快节奏叙事,在东南亚市场掀起"聊斋热"。监制王天林曾坦言:"我们像炼金术士,把清代文字炼成现代人看得入迷的影像。"这种跨时空的艺术转化,不仅体现在视觉呈现的革新,更在于对传统志怪文学的解构与重构。

从制作班底来看,两部剧集汇聚了当时TVB的中坚力量。导演李添胜大胆启用实景与棚拍结合的方式,在清水湾片场搭建出占地三千平米的狐仙洞窟,运用镜面反射与干冰制造出缥缈仙境。美术指导张叔平参考明清版画设计的服饰,既符合现代审美又保留汉服制式,其设计的聂小倩白纱裙在1996年香港国际影视展获得最佳服装设计提名。

叙事结构的创新突破

相较于原著单元剧式的松散结构,二港版创造性地采用"戏中戏"框架。以落魄书生夜宿兰若寺为主轴,通过其翻阅《幽冥录》的动作,自然引出各个独立故事。这种嵌套叙事不仅增强整体性,更暗合蒲松龄"集腋为裘"的创作理念。编剧陈静仪在接受《明报》专访时透露:"我们在每集开场设置悬念回响,比如宁采臣的笛声会穿越到下一个故事,形成情感共鸣。

港版第二部则尝试类型融合,在《画皮》单元加入侦探元素。道士燕赤霞化身"古代福尔摩斯",通过符咒残留、妖气轨迹进行逻辑推演。这种改编引发学界讨论,岭南大学文化研究系教授黄兆辉指出:"将刑侦思维植入志怪故事,实际是对因果报应论的现世化解构,使古老文本产生新的阐释空间。

文化符码的现代转译

在价值表达层面,创作团队巧妙置换原著中的封建。如《聂小倩》篇原本强调的"从良"主题,在1995版中被改写为女性自主觉醒的历程。宁采臣与聂小倩的关系从拯救与被拯救,转变为相互救赎的平等伴侣。这种改编获得女性观众的热烈反响,据当年《亚洲周刊》调查显示,该剧女性收视群体占比达63%,创古装剧新高。

音乐设计同样体现文化融合的匠心。作曲家顾嘉辉将广东南音与电子合成器结合,在《连锁》单元创作出跨越阴阳的主题曲《幽冥引》。箜篌与电子鼓的碰撞,既烘托诡谲氛围,又暗喻传统与现代的对话。这种音乐实验后来被纽约大学列为"非西方世界影视配乐典范案例"。

技术美学的先锋探索

特技运用的创新性值得载入华语电视史册。特效总监吴国华团队研发的"魂魄离体"镜头,采用二次曝光与蓝幕合成技术,创造出当时亚洲最长的12秒连续特效镜头。在《陆判》单元中,换头手术的场景使用机械模型与错位拍摄,其逼真程度导致播出时接到23起观众投诉,香港广播事务管理局为此增设"奇幻内容观看指引"。

灯光设计突破TVB惯用的高亮度布光,首创"幽冥照明体系"。主灯光师陈伟明通过调节色温营造时空差异:阳间戏用5600K冷光表现理性世界,阴间戏则用3200K暖光制造迷离感。这种手法后被韩国KBS电视台引进,应用于《朝鲜神鬼志》系列。

产业影响的持续发酵

两部剧集衍生出的文化产业链至今仍在运转。2005年,香港文化博物馆设立常设展区,展出当年使用的道具手稿与戏服。其中宁采臣的书箱经红外扫描,发现夹层中藏有剧组人员写的385句唐诗,这种"戏外戏"成为粉丝津津乐道的话题。据康乐及文化事务署统计,该展区年参观人次保持在12万以上。

学术研究领域也持续产出新成果。2021年,北京大学数字人文实验室利用AI模型分析剧本,发现两部剧集存在17处"镜像叙事"结构,即前后单元形成善恶因果的对照关系。这种隐藏的文本结构印证了制作团队宣称的"佛教轮回观创作理念",为经典改编研究提供新的方法论。

这两部港产聊斋剧集在文化转译与技术革新间找到精妙平衡,其成功经验对当下传统文化IP开发具有启示意义。未来研究可深入探讨其跨国传播中的文化折扣现象,或运用数字人文技术解析观众情感反馈数据。正如监制戚其义所言:"好故事就像聂小倩的骨灰坛,埋得再深,总会有人愿意穿越阴阳来寻找。"这种对经典持之以恒的创造性转化,正是华语影视工业最珍贵的传承密码。

伊人影视-日韩伊人直播_最新免费短剧爽剧电视剧在线观看版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!