拔萝卜又叫又喊痛、拔萝卜小老鼠喊谁来帮忙

深秋的菜园里,一场看似寻常的拔萝卜行动,因萝卜发出痛呼而变得不同寻常。这个源自民间童话的经典场景,通过拟人化手法将植物与动物的生命体验巧妙串联,揭示了自然界生命体之间的深层联结。当小老鼠面对难以撼动的萝卜时,其寻求帮助的行为更构成对协作精神的生动诠释。这则寓言跨越百年仍具现实意义,恰因其蕴含着生命教育、互助哲学与生态的多重启示。

二、生命教育的具象化呈现

现代儿童心理学研究显示,拟人化叙事能使幼龄受众建立同理心(Piaget, 1951)。萝卜因被拔除而疼痛的设定,打破了人类中心主义视角,引导儿童理解植物作为生命体的存在价值。日本学者大野木启介在《自然物语》中指出,此类叙事培养的生态意识,正是构建可持续未来的认知基础。

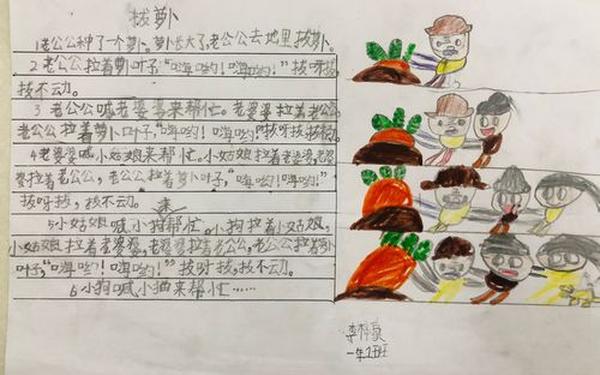

故事中反复出现的求助场景,暗合维果茨基的"最近发展区"理论。当小老鼠意识到自身力量不足时,通过召集同伴逐步解决问题,这展现了阶梯式学习的过程。教育工作者发现,将此类情节融入课堂,能有效提升学龄前儿童的团队协作能力(Chen et al., 2020)。

三、互助网络的生态隐喻

从生态学视角解析,小老鼠组建的救援队伍构成微型生态系统。英国生物学家洛夫洛克提出的"盖亚假说"在此得到文学印证——每个物种都在生态链中承担特定功能。当蚂蚁、兔子等不同体型、能力的动物相继加入,展现的正是生物多样性对系统稳定的支撑作用。

这种互助模式在现实社会同样具有映射意义。哈佛大学社会学家普特南的"社会资本"理论指出,社区凝聚力来源于成员间的互惠行为。如同故事中动物们不计回报的援助,现代社会需要的正是突破功利主义的协作精神。

四、疼痛叙事的维度

萝卜的疼痛表达引发深层的思考。法国哲学家列维纳斯的"他者"强调,对他人痛苦的感知是道德产生的根源。故事将这种关系拓展至非人类生命体,与当代动物权利运动形成思想共振。

这种叙事策略在文学史上具有延续性。从安徒生《小美人鱼》到宫崎骏《幽灵公主》,疼痛描写常作为唤醒共情的艺术手段。比较文学研究显示,越是具象化的痛苦呈现,越能激发受众的道德反思(Nussbaum, 2001)。

五、现代启示与教育实践

在数字化时代,这则古老寓言显现新的教育价值。新加坡教育部将改编版故事纳入幼儿园课程,通过角色扮演培养儿童的生态责任感。教育神经科学证实,此类具身学习能激活镜像神经元,强化共情能力(Iacoboni, 2008)。

针对青少年群体,可结合STEM教育进行跨学科延伸。例如建立"拔萝卜"物理模型计算合力作用,或在生物课讨论植物应激反应机制。这种多维度解读,使传统故事焕发现代教育活力。

这个看似简单的民间故事,实为蕴含生命教育、生态与社会协作的多元文本。它提醒我们:在技术主导的现代社会,重建生命间的共情纽带至关重要。未来研究可深入探讨不同文化中类似叙事的比较研究,或开发基于叙事情境的心理测评工具。教育实践者更需创新传播方式,让经典寓言持续滋养新一代的心灵成长。当每个孩子都能理解萝卜的疼痛,听见小老鼠的呼唤,人类与自然的和谐共生便有了希望。

伊人影视-日韩伊人直播_最新免费短剧爽剧电视剧在线观看版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!