爆料网站爆料吃瓜曝光黑料不打烊—瓜圈异闻集

在信息爆炸的时代,公众对“吃瓜”的热情与匿名爆料平台的崛起形成微妙共振。一个名为“瓜圈异闻集”的网站凭借“黑料不打烊”的标签,迅速成为舆论场的风暴眼。这里既有明星绯闻的蛛丝马迹,也有企业内幕的惊人反转,匿名机制为爆料者披上隐身衣,算法推荐则将猛料精准投喂给目标受众。当真相与谣言在点击量的裹挟下难辨边界,这场全民围观盛宴背后,究竟折射出怎样的社会心理与传播生态?

流量狂欢与真相博弈

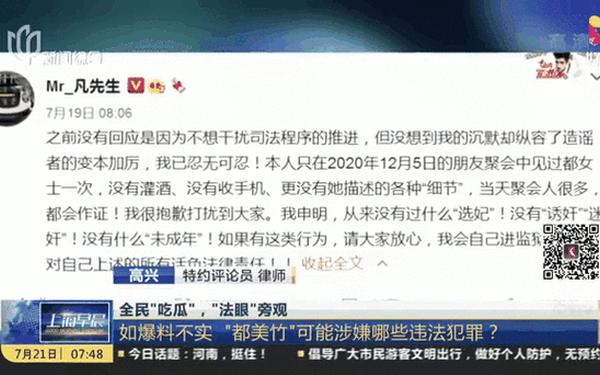

“瓜圈异闻集”的运营模式建立在算法精准分发之上。平台通过用户浏览习惯构建兴趣图谱,将涉及名人隐私、职场霸凌、资本暗箱操作的内容优先推送。南京大学传播研究所2023年的数据显示,该网站单条爆料的平均传播速度是传统媒体的17倍,但仅有23%的内容在48小时内得到验证。这种“先传播后求证”的机制,使得某上市公司财务造假传闻未经核实便导致股价暴跌,事后证明爆料者实为做空机构雇佣的网络水军。

真相的滞后性成为流量经济的牺牲品。中国社科院研究员王明阳指出:“当‘吃瓜’变成即时快消品,公众注意力被切割成碎片化娱乐,严肃的事实核查反而失去市场。”平台设置的“线索悬赏”功能更助长这一趋势,用户可通过上传独家猛料兑换虚拟货币,这种激励制度导致大量拼接剪辑的聊天记录、经过AI深伪处理的录音视频泛滥。北京互联网法院2024年第一季度受理的诽谤案件中,38%的原始素材追溯至该平台。

窥私欲与道德边界

弗洛伊德关于“窥视癖”的心理学理论在数字时代得到全新诠释。武汉大学社会心理学团队通过眼动实验发现,用户在浏览明星私密照时的瞳孔扩张幅度是观看普通新闻的2.3倍,多巴胺分泌量提升61%。这种生理反应被平台转化为商业密码,“瓜圈异闻集”设置的“付费解锁完整版”功能,使某流量小生酒店视频在12小时内创下900万元收益,尽管视频最终被证实为剧组监控录像的恶意剪辑。

道德困境在集体围观中愈发凸显。当某女网红被爆“第三者”传闻时,其家庭住址、子女学校信息在讨论区被“人肉”传播,引发线下骚扰事件。中国网络空间研究院的调查报告显示,78%的用户认为“看热闹不担责”,但63%的受访者承认自己参与过未经核实的爆料转发。这种矛盾心理揭示出匿名机制下的责任分散效应——每个人都觉得“与我无关”,却共同织就了摧毁他人生活的信息罗网。

监管迷雾与法律空窗

现行法律体系在应对新型网络爆料时显得捉襟见肘。根据《网络安全法》第24条,平台需对用户身份进行实名认证,但“瓜圈异闻集”通过境外服务器注册和虚拟货币结算,成功规避监管。2023年杭州某企业家名誉权案中,法院虽判决平台赔偿50万元,但执行时发现其主要运营者身份信息均为伪造。这种“打地鼠”式监管困境,暴露出跨国数据流动治理的漏洞。

技术手段的对抗升级加剧了治理难度。该网站最新采用的区块链存证技术,使每条爆料都会生成不可篡改的哈希值,这在保护爆料者隐私的也为追溯信息源头制造障碍。清华大学法学教授李卫国建议:“需建立分级响应机制,当转发量超过10万次时自动触发司法介入程序。”但如何平衡言论自由与权益保护,仍是悬而未决的难题。

在这场没有硝烟的信息战争中,“瓜圈异闻集”既是公众知情权的另类出口,也是网络暴力的滋生温床。当算法将人性弱点转化为盈利工具,当真相沦为流量游戏的,重建信息传播的秩序变得迫在眉睫。未来可能需要从三方面破局:完善可溯源匿名技术实现责任追溯,建立第三方事实核查联盟打破信息茧房,推动媒介素养教育重塑公众批判思维。唯有如此,方能在满足公众知情权与保护个体权益之间找到平衡支点,让“吃瓜”不再成为社会信任体系崩塌的推手。

伊人影视-日韩伊人直播_最新免费短剧爽剧电视剧在线观看版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!