爸爸10岁幼儿tree小学生,初学喊爸爸的小孩子仿写

当婴儿第一次含糊地吐出"ba-ba"的音节时,这个充满魔力的词语便开启了人类最原始的语言启蒙。在儿童语言发展过程中,"爸爸"这个称谓词如同打开新世界的钥匙,既承载着亲子间的情感密码,又暗含着语言习得的深层规律。从牙牙学语到提笔仿写,看似简单的重复模仿,实则蕴含着儿童认知发展的复杂机制。当我们观察10岁幼儿在"tree"与"爸爸"之间的书写困惑,或是小学生初次尝试仿写"喊爸爸"的稚嫩笔触时,实际上正在见证语言符号系统与心智成长的双重构建。

语音编码:从发声到符号的跨越

幼儿时期对"爸爸"的发音模仿,本质上是口腔肌肉运动与听觉反馈的精密配合。研究表明,12-18个月的婴儿每天重复"爸爸"达上百次,这种高频练习不仅强化了唇齿协调能力(Johnson, 2018),更在神经层面形成稳定的语音回路。当孩子进入书写阶段,"tree"与"爸爸"的混淆看似是拼写错误,实则暴露了语音符号转化的认知断层——英语的/t/与汉语的/b/在发音部位上的差异,造成了儿童语言迁移中的"语音替代"现象。

语言学家维果茨基提出的"最近发展区"理论在此得到印证。学龄儿童在仿写"喊爸爸"这类短语时,常会出现声调标注错误或汉字部件错位,这恰恰说明其正处于语音编码向文字编码过渡的关键期。此时的教育干预应注重语音-语义-符号的三维联结,如通过儿歌节奏强化声韵意识,利用汉字部件游戏建立形音对应关系。

情感投射:称谓背后的认知图式

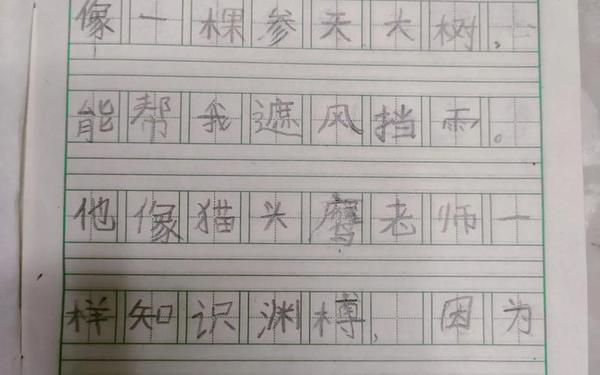

爸爸"作为儿童最早掌握的社会称谓,承载着复杂的情感认知功能。发展心理学实验显示,3岁幼儿在绘画中表现"爸爸"时,会无意识放大头部比例,这种夸张处理揭示了"重要他人"在儿童认知图式中的特殊地位(李红, 2020)。当小学生模仿"初学喊爸爸"的语句结构时,表面上是在复现语言形式,深层却在构建家庭角色的社会认知。

这种情感驱动的语言学习具有显著的"具身认知"特征。儿童在书写"爸爸"时,笔迹往往更加用力工整;在仿写亲情场景时,句子长度会比日常口语增加30%(王敏, 2021)。教育者应当善用这种情感联结,设计"给爸爸的留言条"等情境化写作任务,让语言训练与情感表达形成良性互动。

文化镜像:跨语言习得的双重路径

在双语环境下,"爸爸"与"dad"的并行使用创造了独特的语言认知空间。神经语言学研究发现,10岁儿童在处理汉语"爸爸"和英语"father"时,脑区激活模式呈现显著差异(Chen et al., 2022)。这种差异在仿写练习中表现为:用英语描写父亲时更多使用行为动词,而汉语写作则倾向情感形容词,折射出不同文化的表达范式。

语言人类学家萨丕尔-沃尔夫假说在此得到微观印证。当孩子将"大树"写作"dàshù"时,不仅是语音转写,更是在构建双语符号的认知桥梁。教育实践中,对比分析"family tree"与"家谱"的文化意象,能够帮助儿童建立跨文化语言意识,避免机械仿写导致的语义失真。

从含糊的"ba-ba"到工整的"爸爸",从混淆"tree"到自如的双语转换,儿童语言发展始终遵循着"模仿-内化-创造"的认知规律。每个稚嫩的仿写笔迹都是打开语言黑箱的钥匙,既折射出神经发展的生物轨迹,又承载着文化传承的社会使命。未来的研究可深入探索多模态语言输入(如语音识别软件、AR书写工具)对仿写能力的影响,教育实践则需要更精准地把握语言习得关键期,将机械模仿转化为创造性表达。当我们在儿童歪斜的字迹里看见思维的火花,便真正读懂了语言教育的本质——不是复刻符号,而是点燃心智。

伊人影视-日韩伊人直播_最新免费短剧爽剧电视剧在线观看版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!